近日,地球科学学院地质学专业2024级硕士生郑凯航在中文核心期刊《地质论评》发表题为“硅同位素地球化学与硅质岩成因机理的研究进展”的研究论文。长江大学地球科学学院为论文第一署名单位,硕士生郑凯航为论文第一作者,其导师朱光有教授为通讯作者。

图1 论文首页

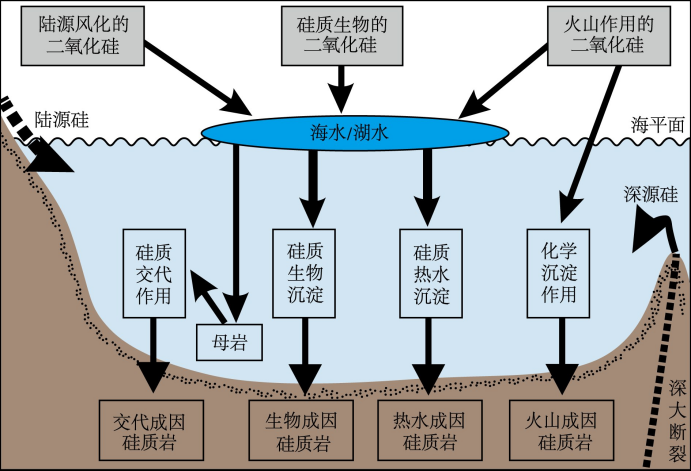

硅质岩作为地球表层广泛分布的富硅沉积岩,其成因长期困扰地质学界。传统方法难以准确区分其硅质来源与形成环境。硅同位素(Si同位素)作为直接示踪工具,可有效解析硅质岩的成因类型,包括热液成因、火山成因、生物成因和交代成因四大类(图2)。通过高精度测试技术(如多接收电感耦合等离子质谱法MC-ICP-MS和二次离子质谱法SIMS),目前已实现了硅同位素分析的突破性进展,精度分别达到±0.10‰和±0.10‰~±0.22‰,为追踪硅质迁移与沉积演化提供了可靠手段。

图2 硅质岩中不同硅质来源及成因类型

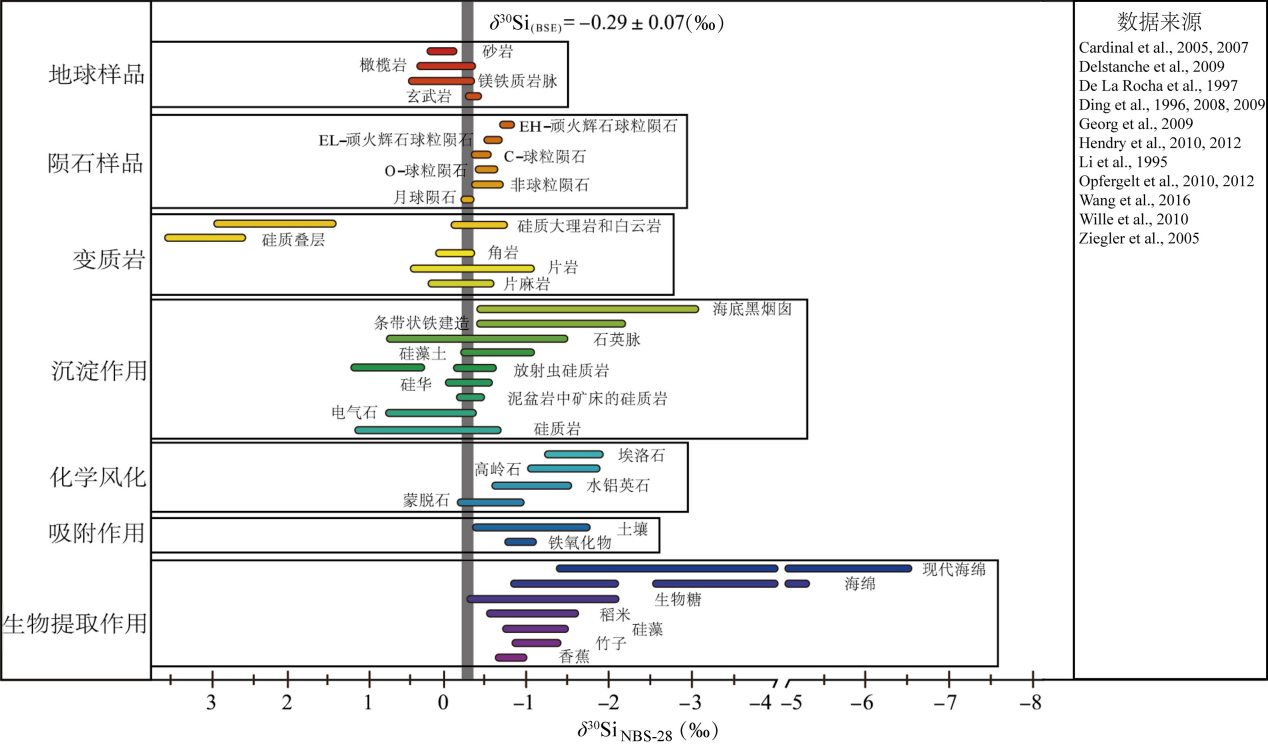

前人在地质样品Si同位素分析方面开展了大量工作。从建立研究方法到分析不同类型地质样品的Si同位素组成,再到探讨Si同位素组成与地球演化、大陆地壳生长等地质过程的关系,明确了不同地质样品中Si同位素的组成(图3)。

图3 自然界Si同位素的分布特征图

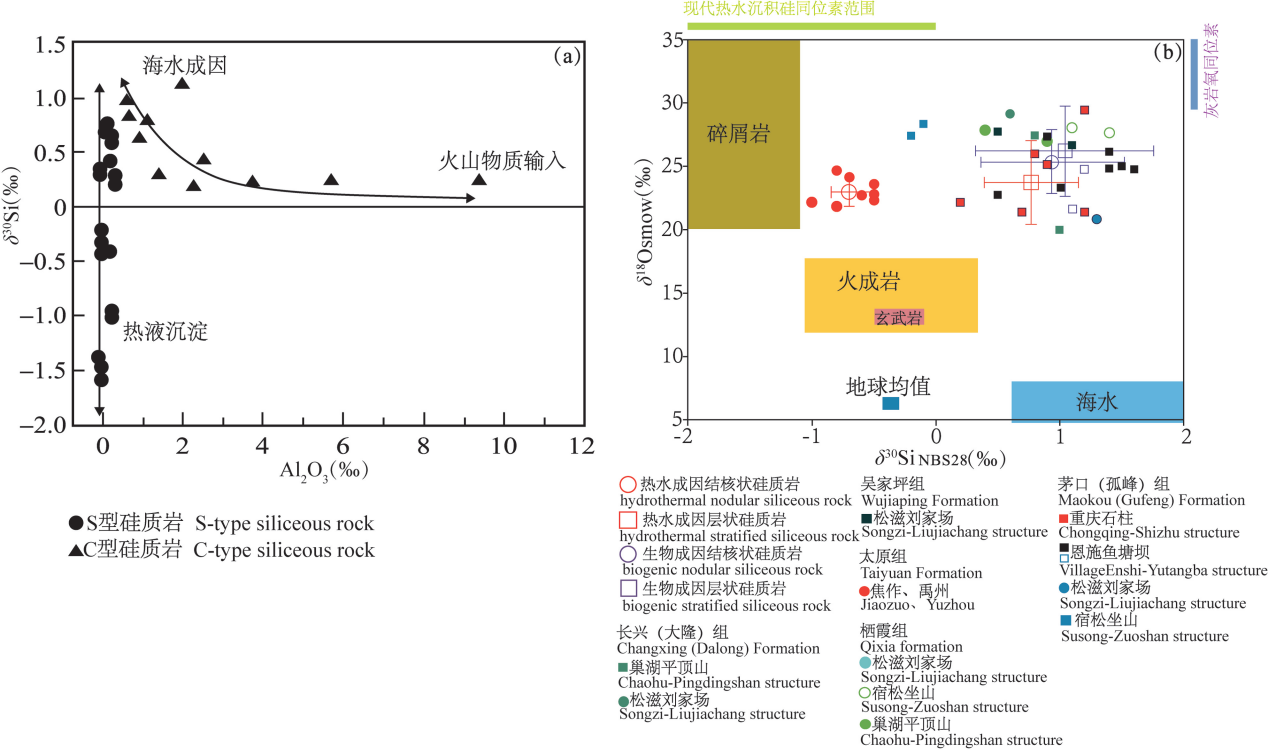

Si同位素可以作为判识硅质岩成因的重要依据。不同成因的硅质岩具有不同的Si同位素特征,通过分析可以推断其形成过程和地质背景(图4)。

图4 Si同位素判识硅质岩成因图

硅同位素技术不仅能区分硅质岩成因,还可用于矿产勘探。例如,热液型硅质岩常伴生金属硫化物,其同位素特征可为找矿提供标志。中国多个典型地区(如塔里木盆地、西藏多龙矿集区)验证了该技术在示踪硅质来源、恢复古海洋环境等方面的有效性。未来,需结合大样本数据与理论模型,在提高测试精度、积累全球样本数据、明确分馏机理三个方面深化探索。硅同位素有望在油气储层评价、气候变化研究中发挥更大作用。

(论文链接:https://doi.org/10.16509/j.georeview.2025.03.002)