近日,地球科学学院24级研究生张杰志在核心期刊《沉积学报》上发表了题为《海泡石形成机制及其在地质领域的应用进展》的论文(共32页)。全部作者均来自长江大学地球科学学院师生,研究生张杰志为论文第一作者,其导师朱光有教授为通信作者。论文重点讨论了海泡石的地质特征、成因机制、沉积—成岩的关系以及在地质领域的应用。

图1 论文首页

海泡石作为一种具有独特纤维状晶体结构的黏土矿物,因其高吸附性和热稳定性在地质领域展现出重要的应用潜力。海泡石的成因可分为沉积型和成岩蚀变型两大类。其中,沉积型中的直接沉积类是原位风化溶解作用形成的自生海泡石,区别于陆源搬运沉积类的物理迁移作用机制。而成岩蚀变型又可依据其原始物质来源划分为铁蒙脱石溶蚀转化型、火山碎屑物质蚀变型以及富镁碳酸盐岩蚀变型。海泡石通常形成于富硅镁、贫铝的碱性还原环境,其沉积过程受气候条件、pH值、硅源及水文环境等多种因素的协同控制。在后期埋藏成岩阶段,随温压升高,海泡石链状结构发生断裂,引发矿物的相变演化,依次形成“海泡石—斯蒂文石—无序滑石—滑石”以及“海泡石—蒙脱石—绿泥石/伊利石”等多样化的演化序列,反映了其复杂的成岩转化机制和热动力响应特征。

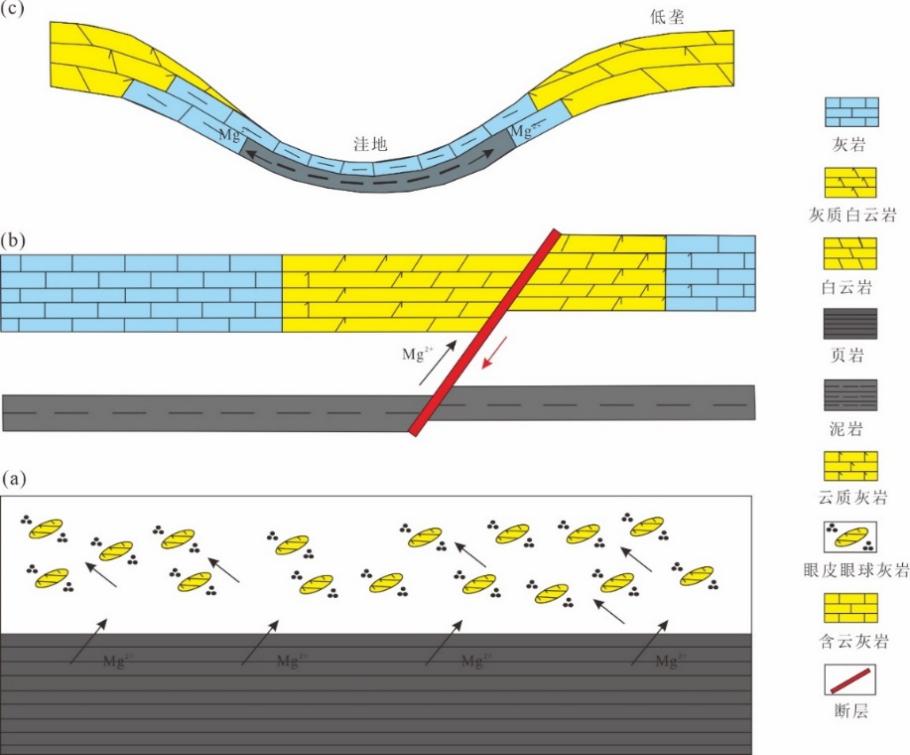

海泡石在油气勘探、古地貌重建及古环境恢复中具有重要的研究价值。其优异的有机质吸附能力,有助于提升烃源岩的有机丰度和生烃潜力。成岩演化过程中,海泡石能形成多样化的孔隙网络,构建有效的渗流通道和储集空间,促进油气的富集与保存。同时,海泡石层系的成岩流体促使凹陷边缘高能滩灰岩白云石化,形成优质储层,支撑自生自储与下生上储的两种成藏模式(图2)。在古地貌方面,含海泡石层系的累积厚度与地层总厚度呈负相关,为油藏的预测提供依据。此外,海泡石对气候和水文条件有良好指示作用,其微量元素特征还能与区域重大地质事件相对应,进一步拓展了其在古环境与地质历史重建中的应用潜力。

图2 含海泡石层系白云石化模式

随着海泡石在各个领域影响力的不断扩大,未来研究将重点关注以下几个方向:(1)通过海泡石矿物特征解析古老地球环境信息,建立硅酸盐矿物的生长速率模型;(2)基于海泡石的地球化学特征,构建碳氢化合物勘探的沉积相模式;(3)致力于开发含海泡石岩石的古环境重建技术,提升海泡石层系厚度的地震解释精度,并创新含海泡石层系的油气勘探方法体系。

网络首发地址:https://doi.org/10.14027/j.issn.1000-0550.2025.017

第一作者简介:张杰志,入党积极分子,长江大学地球科学学院资源与环境专业地质工程QZ241班的学生。入学以来先后参加第一届生物沉积学国际学术会议(展板)、第十九届中国矿物岩石地球化学学会(志愿者和展板)、第八届全国油气地质大赛(志愿者和口头汇报),获得第十九届北京发明创新大赛入围奖、发明一项专利等。