近日,地科学院2025级矿产普查与勘探专业博士生朱森以第一作者身份在中文核心期刊《地质科技通报》上发表了题为“塔里木盆地低地温场成因与不同区带差异机制”的研究论文。博士生朱森为论文第一作者,其导师朱光有教授为论文通讯作者,长江大学地球科学学院为第一完成单位。

图1 论文首页

论文系统梳理了塔里木盆地低地温场的空间分布特征、成因机制及其对深层—超深层油气成藏的控制作用,为盆地深层油气勘探提供了重要的地热学依据。

塔里木盆地作为典型的“冷盆”,其现今平均地温梯度为18~21 ℃/km,大地热流为35~45 mW/m²。平面上呈现“隆起区高、坳陷区低”的分布格局,垂向上地温梯度随深度增加而递减。研究指出,盆地低地温场受“冷幔冷壳”岩石圈热结构、二叠纪后岩浆活动衰退、新生代构造挤压及巨厚沉积盖层等多因素耦合控制。

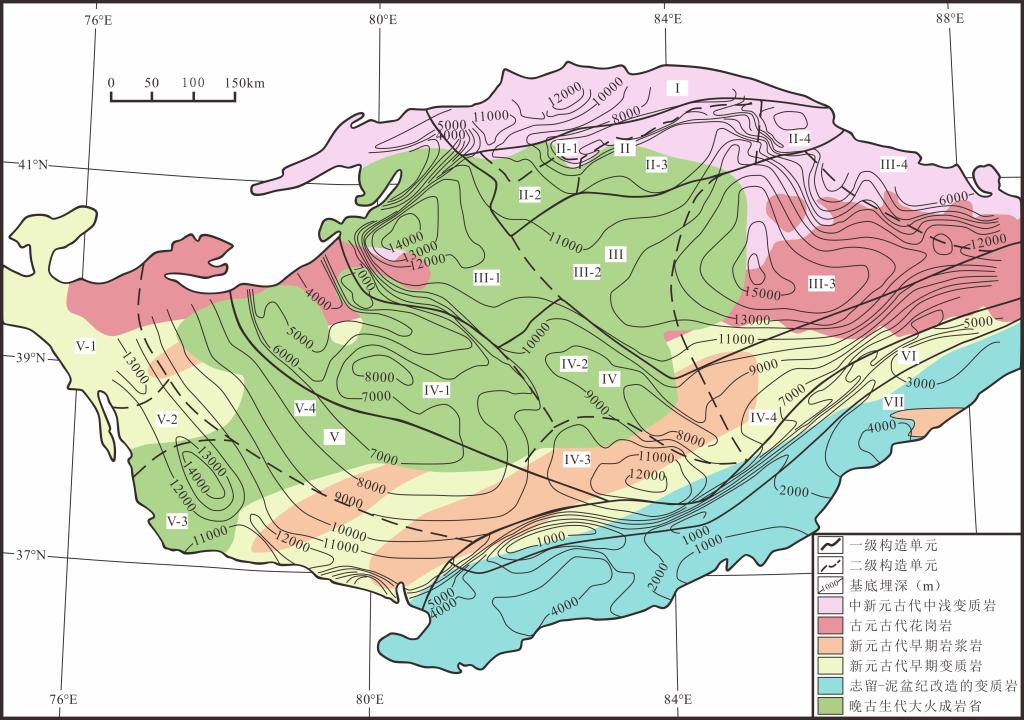

图2 塔里木盆地构造单元划分、基底岩性和厚度图

论文进一步指出塔里木盆地不同构造单元的地温场受基底埋深、构造活动和沉积盖层的影响而具有差异性,在不同构造单元内受三者的影响并不一致。文中以库车坳陷与塔北隆起为例,分析它们现今地温场的主控因素:在前陆盆地(如库车坳陷)地温场主要受新生代构造影响导致其地温梯度和大地热值较高;在隆起区(如塔北隆起)主要受基底起伏影响。此外,地温场是控制烃源岩演化、生烃过程及油气成藏相态分布的关键因素。塔里木盆地低地温场与高压体系共同延长了烃源岩生烃窗,使得在9000 m以深仍存在液态烃,拓展了超深层油气勘探的深度边界。

论文链接:https://doi.org/10.19509/j.cnki.dzkq.tb20250319