2025年年初,地球科学学院22级本科生(在读大三)王芷含在《Remote Sensing》(最新影响因子为4.1,位列JCR分区二区,中科院期刊分区地球科学大类二区)上发表了题为《Assessment of Landslide Susceptibility Based on the Two-Layer Stacking Model—A Case Study of Jiacha County, China》的论文(图1,共24页)。全部作者均来自长江大学地球科学学院师生,本科生王芷含为论文第一作者,其导师温韬教授为通讯作者。论文借助两层Stacking集成学习模型对滑坡易发性进行评价,以西藏山南市加查县为研究区,取得了显著成果。

本文采用改进的斜坡单元作为评价单元,将数字高程、坡向、降水指数、温度、岩性等共15种环境指标投影到各斜坡单元内,并根据大多数滑坡点的空间分布特征,将距滑坡点2000 m范围内的区域可视为滑坡发生区,而距滑坡点2000 m至4000 m范围内的区域可视为缓冲区,并按照80%与20%的比例划分为训练集与测试集,进行了0–1归一化处理。

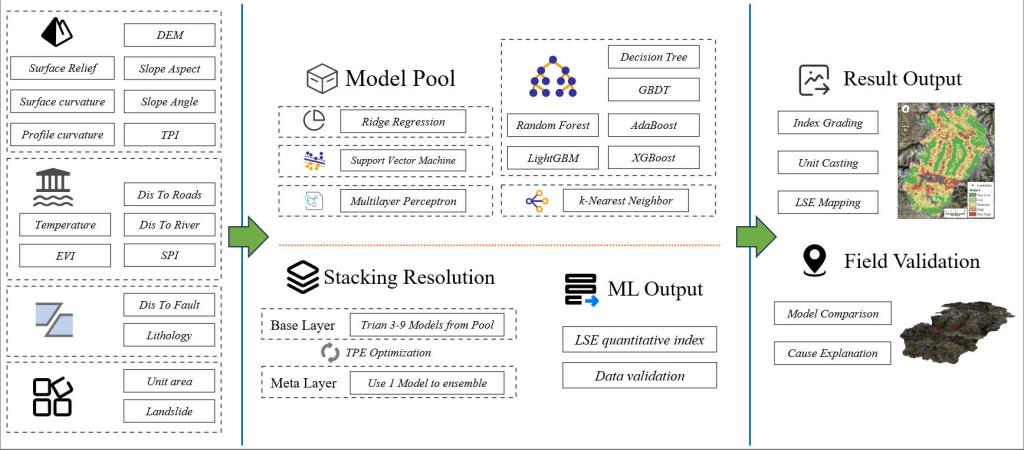

在模型构建过程中,本文特别强调了基学习器的选择对整体预测精度的重要性。为此,本文建立了一个由10种主流算法组成的模型池,涵盖了决策树、随机森林、梯度提升、支持向量机、神经网络等多类方法,并通过一定的参数优化算法进行优化。这样的组合不仅充分发挥了不同算法的优势,也为Stacking框架提供了坚实的基础支撑,大幅提升了模型在滑坡易发性预测中的准确性和稳定性(图2)。

图1 论文研究框架

经混淆矩阵静态验证、ROC曲线及线下面积的动态验证、实地验证后,得出结论:算法在滑坡易发性制图中表现出较高的精度和充足的实地证据,即本文提出的两层Stacking模型能够提供更加全面和客观的滑坡易发性结果。这一优势主要归因于合理的环境因子、动态算法组合以及参数优化过程,使得该模型在数据拟合、未知样本预测和实地分析方面均表现出显著效果,能够在数据层面上对滑坡事件的发生与演化提供具体的区域性认知,具有一定的应用价值和参考意义。

但本文也指出:滑坡的起源区、运输区与堆积区在地形特征上具有明显差异,导致适用的预测模型复杂程度发生变化。不同滑坡类型和阶段对集成模型预测的影响也可能不同。若能将这些区域加以区分,并针对不同区域选择适合的集成学习模型进行预测,将有助于提升整体预测性能。这一点对于模型在其他地区推广应用时的性能优化尤为重要,也为为未来研究提供一些参考和启示。

图2 论文首页

论文链接:https://doi.org/10.3390/rs17071177

第一作者简介:王芷含,长江大学地球科学学院地质学专业工程地质方向22201班学生。获“创新湖北·青力青为”湖北省第十五届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛一等奖,学期最高绩点3.93,参与发表发明专利7项、SCI、EI论文4篇,其中以第一发明人授权国家发明专利1项,第一作者发表SCI、EI论文2篇。