地球科学学院地质学2023级硕士研究生罗灿莹以第一作者身份在中文核心期刊《古地理学报》上发表题为“基于GEE的现代浅水三角洲分流河道宽度动态演化及沉积模式重构—以赣江三角洲为例”的研究论文,长江大学地球科学学院为论文第一署名单位,导师张莉副教授为通讯作者。

该研究基于Google Earth Engine(GEE)云计算平台,利用多时相Landsat影像融合与RivWidthCloud自动化算法,对赣江现代浅水三角洲分流河道宽度进行了高精度、连续空间尺度的定量提取与分析,揭示了浅水三角洲分流河道的空间分异规律、季节性变化特征及其控制机制,并建立具有明确参数约束的构型模式。

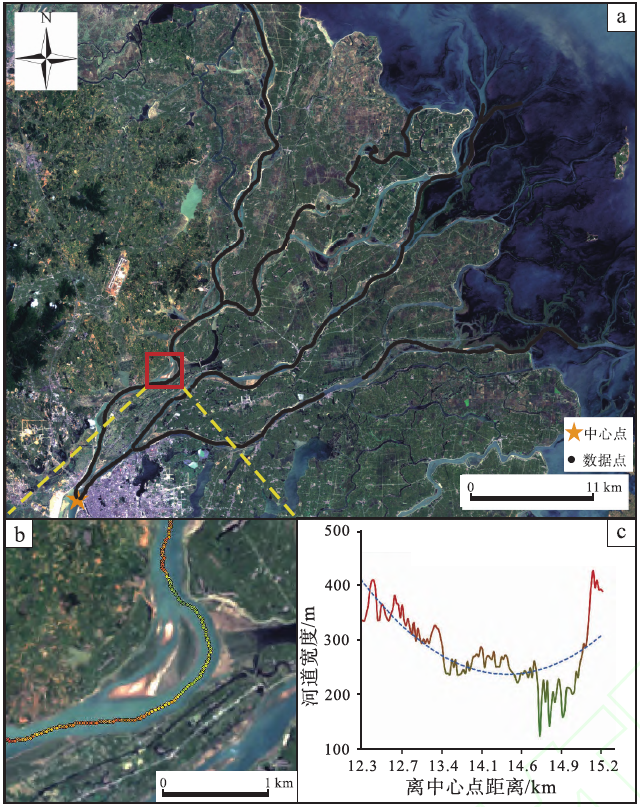

研究结果表明:(1)基于多时相影像融合RivWidthCloud算法提取的连续河道宽度数据可以较好地表征河流宽度的实际变化。通过研究浅水三角洲连续河道宽度的变化规律,为地质领域现代沉积研究提供定量数据。2)赣江三角洲主干河道整体宽度范围介于80~600m之间,中支河道宽度范围介于80~650m之间,南支河道宽度范围介于60~650m之间。赣江三角洲平原分支河道宽度沿河流推进方向整体呈减小趋势,且南支河道宽度相对于其他两条河道宽度的减幅小。分流河道宽度数据在整体降低趋势中仍存在多周期的震荡变化。赣主支、中支和南支3条分流河道宽度在旱季和雨季之间存在显著差异。雨季来水量的增加是河道宽度变化的主要驱动因素。此外,河道形态和局部地形也对宽度变化产生了一定影响。3)赣江三角洲平原分支河道内部发育的类心滩,其中75%类心滩滩尾处河道宽度比滩头处河宽小,分流河道在经过心滩时,河道连续宽度曲线上呈现“高-低-较高”的形态。对比以往分流河道定量参数研究,连续河宽曲线可作为刻画分流河道宽度的一个新指标,聚焦于定量参数的连续性。

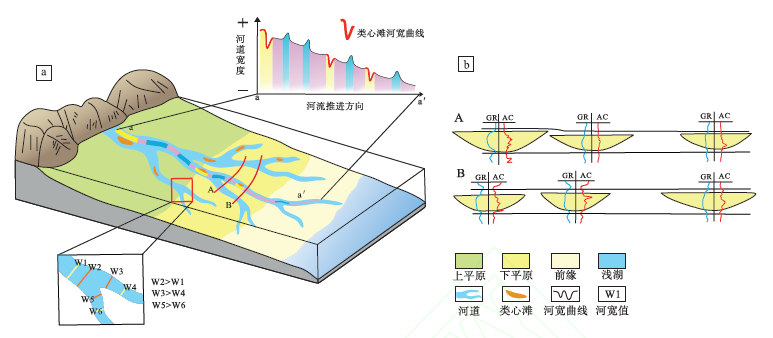

该研究建立了具有明确参数约束的构型模式:沿入湖方向,河道宽度呈递减趋势,分汊口附近出现明显的宽度突变(增幅>45%),途经类心滩的主河道宽度曲线呈现特征性的"高-低-较高"宽度韵律(类心滩长宽比2.7~6.55)。该模式通过整合现代沉积的连续河宽变化规律,实现了局部构型特征与宏观分布规律的有机结合,为建立高精度沉积原型模型提供了定量依据,且对井间砂体预测和小尺度沉积编图具有重要指导价值。

图1 论文首页

图2 赣江三角洲主支连续河宽数据结果

图3 浅水三角洲连续河宽变化规律模式

论文链接:https://link.cnki.net/urlid/11.4678.P.20250717.1518.002